泉町柿迫地区で活動する農産加工グループ「ゆずの香」は、11年以上に渡り、地元の柚子やブルーベリーを活かしたママレードやジャムを生産。地元のイベントでも、おまんじゅうなどの手づくりの味を販売しています。

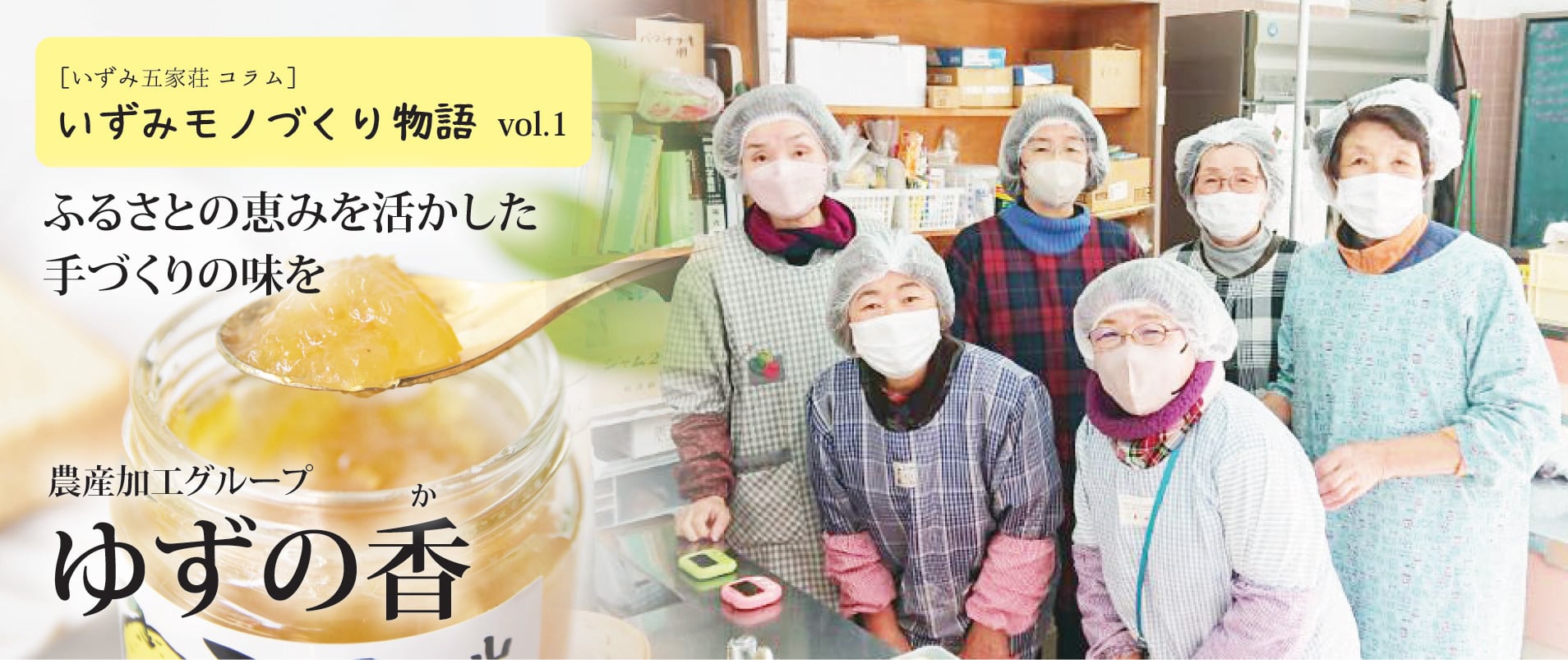

ふるさとの恵みを活かした手づくりの味を

「空気の入らんごつすっとが、やっぱ難しかね」

「こっちはもう終わったけん、私がシーラーに回ろうか」

今日は地元加工グループ「ゆずの香(か)」の、月に数回のゆずゼリー加工日。甘酸っぱいゆずの香りに包まれた調理室に、女性たちの明るい声が響きます。

八代市の東に位置し、平野部から九州山地へと連なる泉町。山里から山間地へと向かうこの場所で、地元産柚子を活かした加工に取り組むのが「ゆずの香」です。人口が少なく、農産加工に取り組む生産者が少ないこの地で、貴重な農産加工品を作り続け、ふるさとの味の伝承にも貢献してきました。

2004年に八代市に合併する前まで、泉町は「泉村」として1つの自治体でした。現在じゃ人口1513人、736世帯(2023年4月)。高齢化率は59%(2025年3月)と、県下でも突出しています。

柚子は、泉町ではお茶に次ぐ農産物の1つですが、高齢化もあいまって手入れをする人が減り、十分に活かせないままの柚子畑が増えていました。加工グループや菓子製造業者も少なく、地元の道の駅には、柚子胡椒やお茶以外のお土産になる手軽な地元商品が少ない状況に、佐伯さんたちは「地のものを商品に加工できたら」と長い間考えていました。

代表の佐伯瞳さんによると、「みんな、退職後に始めたんですよ」とのこと。

加工を本格的に始めることになったきっかけは、10年ほど前に開かれた八代市主催のお土産コンテストでした。現在のメンバーが出品したゆずマーマレードやシフォンケーキが入賞し、商品化を目指すことに。しかし、加工施設が課題でした。

個人で整備するには大きな費用が必要で、簡単には決断できません。思い悩んでいたところ、市役所泉支所の空き調理室を加工施設として借用できることになり、ぐんと話が具体化していきました。

2015年、柿迫・栗木地区の仲間が中心となり「ゆずの香」を立ち上げ、まずは地元で農薬を使わずに育てた柚子を原料に、マーマレードの製造を開始しました。家庭の手づくりの味をベースに、レシピの調整や衛生管理を徹底し、その後少しずつ商品数を増やしてきました。

取材に伺ったこの日は、メンバー6人のうちの3人が、ゆずゼリーの加工作業をされていました。夏向け商品として、数年前から本格的に製造を始めたもので、ふるさと納税の返礼としても人気が高く、地元物産館でも売上は好調だそう。

旬の時期に搾汁し冷凍しておいた果汁と、刻んだゆず皮の甘露煮を原料に、加熱、充填、煮沸、冷却、ラベル張りと、すべての工程を手作業で仕上げます。ゆずの香りに包まれた加工所で、女性たちが真剣な眼差しで手際良く作業を進めます。休憩時間には、子どもや孫の話、集落の話、畑のようすと話は尽きません。

現在「ゆずの香」では、ゆずマーマレード、ブルーベリージャム、ゆずゼリー、柚子胡椒を主力商品として通年製造しています。地元の「道の駅秘境の郷いずみ」の物産館のほか、一部商品はは近隣の物産館、パン屋、関西のホテルにも卸しています。

地元のイベントへも、積極的に出店しています。いずみお茶祭りや釈迦院の花祭り、集落の夏祭りなどに合わせて、ゆずやよもぎの饅頭、クッキー、マドレーヌ、シフォンケーキなどを作って販売。毎回楽しみに買い求めに来て下さるお客さんも多いとのこと。

地域素材の活用と、生き甲斐や楽しみと、加工による小さな仕事づくりと、商品を通した地域活性化と…。

「どれが一番の目的ということはなく、どれもが大切な私たちの活動の目的です」

メンバー自身が生活者目線から味や価格を考えてきましたが、原価計算してみると実は収益がほとんどない商品も。「仕事づくりには、あまりつながっていないのが悩み」と苦笑しますが、活動を安定して続けていけるよう、今後は価格見直しや作業効率化、柚子の新たな商品やいずみ茶を活かした商品開発なども計画しています。

「『おいしかったよ』のお客さんの声が、何よりもうれしい」と佐伯さん。

自分たちで育てた柚子や地元の農産物が、商品に形を変えて遠くの消費者の元へ届けられたら――。

爽やかな味わいの中に、佐伯さんたちのふるさとの愛情が込められています。